Mit dem Namen "Kolonie" bezeichnet der Sprachgebrauch im Ruhrkohlenrevier alle Arbeiterwohnungen im Besitz der Werke im Gegensatz zu sonstigen Mietwohnungen.

Die Planung für die Kolonie begann bereits mit dem Abteufen der beiden Schächte. Entwürfe wurden vom Baubüro Rheinpreußen angefertigt, das auch die Bauarbeiten begleitete. Nach der Jahrhundertwende begann man nach englischem Vorbild Gartenstädte für Bergarbeiter zu errichten. Verstärkt wurde die Idee insbesondere von der deutschen Gartenstadtbewegung. Das Gartenstadtideal führt als Reaktion auf die in Großstädten um sich greifenden Mietskasernen und aus dem Ruhrgebiet entstandene monotone Reihensiedlungen zu einer neuartigen Siedlungskonzeption. Vorherrschende Gestaltungskriterien waren Vielgestaltigkeit der Bauformen und liebevolle Behandlung der Details. Die Häuser selbst sind, wie nebenstehende Zeichnung zeigt, in Gevierten (Straßenblöcken) mit den Rückseiten nach innen angeordnet, d.h. im Blockinneren liegen die Nutzgärten und zur Straßenseite hat jede Wohnung einen Vorgarten.

Verschiedene Haustypen, es sind in der Regel Häuser mit zwei, vier und oder sechs Wohnungen, wechseln in gefälliger Reihenfolge. Wesentliche Elemente der Wohnküchenhäuser wie Grundmaße, Baumaterialien (Ziegelmauerwerk und Putz), grüner Farbgebung der Holzblenden (Läden) und Türen etc. folgen allerdings bei sämtlichen Häusern der gleichen Norm oder sind aufeinander abgestimmt, so dass - bei großer Vielfalt im Detail - ein harmonischer Gesamteindruck entstanden ist. Besonders an Straßenecken oder in Blickpunktsituationen wurden die Hausfassaden sorgfältig gestaltet und liebevoll verziert. Hier finden sich Holzverblendungen und romantisierende Fachwerkornamente, Erker und Türmchen, Gauben und Krüppelwalmdachgiebel.

Dass die "Kolonie Meerbeck" insgesamt mehr als 30 Haustypen aufweist, von denen allein 20 auf die erste Bauphase entfallen, belegt einen gewissen Variationsreichtum in der baulichen Gestaltung.

Straßenkarte 1920 (graue Linie kommunale Grenze)

Zweifamilienhaus

Dreifamilienhaus

Vierfamilienhaus

Fünffamilienhaus

Sechsfamilienhaus

Bei der Planung und beim Bau der Kolonie wurden bewusst Fehler vermieden, welche in den Anfängen des Bergarbeiterwohnungsbaues häufig gemacht wurden: Zu kleine Wohnungen, zu enge Zimmer und die Anlage von monotonen Hausreihen. Sämtliche Teile der Kolonie sind so angelegt, dass überall Luft und Licht in hinreichendem Maße Zutritt zu allen Räumen haben. Auch spielte die Absicht, Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Wohnbedingungen und Gesundheit, sowie über die Bedeutung von Wohnung und gebauter Umwelt für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus Arbeiterhaushalten umzusetzen, eine nicht zu unterschätzende Rolle. In den Wohnungen verteilen sich die vier Räume einer Wohneinheit durchweg auf zwei Stockwerke. Das war für den Tagesablauf einer Bergmannsfamilie von Vorteil: in den Zimmern der ersten Etage fanden Bergleute nach der Nachtschicht tagsüber halbwegs ungestört Schlaf, während sich in den unteren Räumen das Alltagsleben von Frau und Kindern abspielte. Anders als bei mehrstöckigen Mietskasernen können im Koloniehaus alle Zimmer ohne nennenswertes Treppensteigen, dass für Bergbauinvaliden mit "Staublunge" mühsam gewesen wäre, erreicht werden. Im Erdgeschossanbau waren Waschküche, -Plumpsklo - und ein kleiner Stall, in dem Schweine, Ziegen, Hühner und Kaninchen gehalten werden konnten, untergebracht. Für den anfallenden Dung gab es eine Mistkuhle hinter dem Stall , die mit dicken geteerten Brettern abgedeckt war. Die Jauche lief in eine mit einem Zementdeckel geschützte Jauchenkuhle, in die auch die Plumpsklos der Wohnungen mündeten. Mist und Jauche verwendeten die Bewohner zur Düngung des zu jeder Wohnung gehörenden Stückchens Garten oder der zugepachteten Feldgärten. Alle Häuser haben Vorgärten (Ziergärten) von meistens acht Meter Tiefe. Überall ist darauf geachtet, dass jede Familie ihren besonderen Eingang zur Wohnung hat und ebenfalls einen hohen trockenen Keller, sodass sich die eingelagerten Früchte, Kartoffeln usw. sehr gut halten konnten. Auf vielen Höfen wurden Schuppen, Kaninchenställe und Ausläufe für die Hühner geschaffen. Viele Bewohner errichteten vor dem Haus Lauben und Sitzplätze. Die Grundstücke waren zur Straße hin mit aus Beton gegossenen Pfählen, durchbrochenen Zäune und Hecken abgegrenzt. Die unbefestigten Straßen in der Kolonie waren in "Mittestraße" (Fahrstraße) und Bürgersteige unterteilt. Die Bürgersteige waren durch Bord- und Rinnsteine sowie alleeartig angepflanzte Baumreihen von der Mittestraße abgetrennt.

Straßenanlage 1906

Alle Straßenzüge waren mit einer Druckwasserleitung versehen. An dieser waren je Straßenabschnitt eines Blockes eine Pumpe angeschlossen. Sie dienten der gesamten Wasserversorgung der Haushalte. Die handwerklich geschickten Bergleute gingen dazu über, in Eigenleistung sich die Wasserleitung ins Haus zu holen (schwarz). Der generelle Anschluss erfolgte erst nach dem 2. Weltkrieg. Ende 1907 waren bereits 588 Häuser mit 2349 Wohnungen fertiggestellt. Von den 37 Straßen in der Kolonie waren 25 nach dem Alphabet benannt. (bis 1934 eine neue Namensgebung erfolgte) 1913 wurde durch die Ergänzung eines neuen Baustils mit Zwei-, Drei- und Vierfamilienhäuser, an der Hammer-, Linden- und Jahnstraße, die Bebauung abgerundet und abgeschlossen. Eine Besonderheit ist die Anlage von Mistwegen (Gängen) zwischen den einzelnen Bautypen.

Straßenanlage 1920

Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Installation der elektrischen Straßenbeleuchtung 1916/1917 (Bogenlampen an jeder Straßenecke eines Blockes) mit den Worten: "Wir riefen Hurra, jetzt können wir auch unsere Knicker im Dunklen finden."

Haus Baujahr 1913

Haus, Hammerstraße, Baujahr 1913

Die Wohnungen wurden 1921 an die elektrische Energieversorgung angeschlossen. (das Ende des Kerzen- und Petroleumlichtes) Gartenarbeit und Viehhaltung stellten allerdings nicht nur eine angenehme Feierabendbeschäftigung für Menschen dar, die lange, mühsame und gefahrvolle Stunden untertage zugebracht hatten. Diese Mini-Landwirtschaft ergänzte vielmehr als notwendiges Zubrot den Bergmannslohn. |

Haustür Hammerstraße |

Das Kostgängerwesen wurde von der Betriebsleitung nicht gerne gesehen. Aus diesem Grunde wurde auch eine Menage gebaut, in der die ledigen Bergleute untergebracht wurden. Zu dieser Sache eine lustige und wahre Begebenheit, erzählt von einem alten Bergmann: "Ganz zu Anfang, als mein Vater gerade vom Militär gekommen war, hat er in der Kolonie als Kostgänger gewohnt. Abends nach 10 Uhr kommt er von der Mittagschicht nach Hause, faßt hinter die Blenden, nimmt den Schlüssel, schließt auf, geht rein, hängt die Mütze auf den Haken hinter der Tür, alle Wohnungen hatten so einen Haken hinter der Tür, kommt zum Backofen, macht ihn los und holt die Bratkartoffeln raus. Er setzt sich an den Tisch und fängt an zu löffeln. Da guckt er sich um: Moment mal! Neben meiner Mütze hängt ja ein fremder Hut! Dann hat er sich erst einmal richtig umgeschaut, die Pfanne wieder in den Backofen gestellt, rausgegangen, wieder abgeschlossen und den Schlüssel wieder weggelegt. Er hatte sich nur um ein Haus vertan. Und das ist ihm nicht alleine passiert, das ist x- mal vorgekommen"

Rheinpreußen legte großen Wert darauf, die aufgezogene, qualifizierte Stammbelegschaft auch hier zu behalten. Damit war sie Arbeit- und Wohnungsgeber zugleich. Die bei der Überlassung der Koloniewohnungen übliche Kopplung von Arbeits- und Mietvertrag bot den Arbeitgebern ein Disziplinierungsmittel von höchster Effizienz, das den Handlungsspielraum der Bergarbeiter bei Lohn- und Arbeitszeitforderungen, Streik und Werkswechsel stark einengte. Strenge Hausordnungen griffen häufig reglementierend bis in die Einzelheiten des Privatlebens ein. Die negativen Aspekte des Wohnens in der Kolonie wogen aber anscheinend nicht die positiven Seiten der geschilderten Vorzüge auf; denn das Streben der Bergmannsfamilie -insbesondere der vielen zugewanderten kinderreichen Familien - richtete sich eher darauf, eine Koloniewohnung zu mieten um sie auch bei Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Tod des Familienvaters, zu behalten, als auf Anmietung einer Wohnung des übrigen Wohnungsmarktes angewiesen zu sein. Dies wird auch am Beispiel Meerbeck deutlich, wo kaum eine Familie freiwillig oder ohne besonderen Anlass ihre Wohnung aufgab. Hinzukam, dass im Laufe der Zeit die Mieter sich als Eigentümer fühlten und sich so das neue Heimat-Gefühl verdichtete.

Wie verlief nun die Bevölkerungsentwicklung in Meerbeck?Nachdem in den Jahren 1904 bis 1907 in der oben geschilderten Bauweise zahlreiche Wohnhäuser errichtet waren, fuhr Obersteiger Meinikat aus Utfort im Auftrage der Zechenverwaltung von "Rheinpreußen" zur Arbeiterwerbung nach Kärnten, Unter-Steiermark und Krain. Hier gelang es ihm vor allem unter den Slowenen in Laibach, Marburg an der Drau, Cilli, Pettau und Rann, viele zur sofortigen Reise an den Niederrhein zu bewegen. Mit seiner Werbung hatte er auffallendes Glück, weil im Jahre 1906 beim Steinkohlenbergwerk Trifail wegen der Lohnforderungen der Bergleute ein Streik ausgebrochen war. Dazu kam noch, dass die starke Bevölkerungsvermehrung in dem mit großen Wäldern bedeckten Gebirgsland von Krain und von der Steiermark zur Auswanderung anregte. Für die Fahrt zum Niederrhein gab Obersteiger Meinikat den Angeworbenen Geld als Vorschuss auf die späteren Löhne im Bergbau sowie eine gute Reiseverpflegung. Vor allem wurde von den Slowenen die reiche Spende von schmackhaften Salamiwürsten sehr gelobt. Bei der Ankunft in Moers war man ganz besonders über die sauberen Wohnungen in den neuen Häusern erfreut. Weil auch die Löhne im deutschen Kohlenbergbau höher waren als in den österreichischen-ungarischen Ländern, suchten immer mehr Landarbeiter aus Krain, Kärnten und Steiermark lohnende Arbeit am Niederrhein. Wie Rosenberg in seiner Schrift über das "Mörser Land" berichtet, wurde dagegen "von vornherein die Zuwanderung von Polen beschränkt. Veranlasst durch Erfahrungen, die man mit ihnen im Ruhrgebiet gemacht hatte."Es wanderten aber auch Slowenen aus Westfalen ein, namentlich aus der Gegend von Wanne-Eickel, Gelsenkirchen und Hamm. Den Ausschlag für diese Zuwanderung gaben vor allem die ungünstigen Temperaturverhältnisse der sogenannten "heißen Zechen" in Westfalen. Die Zeche warb auch andere auswärtige Arbeiter an. So war schon 1907 in den Zeitungen des Waldenburger Berglandes folgende Anzeige zu lesen. "Eine der größten Zechen Rheinlands und Westfalens sucht sofort 2000 Arbeiter. Auskunft da und da." Die Werber hatten Erfolg. Auch einzeln und in kleineren Gruppen kamen täglich Fremde aus Österreich, Ungarn, Italien und Rumänien in Moers an und erfragten den Weg nach Meerbeck. Nimmt man das Jahr 1910 zur Beurteilung der Zusammensetzung, wie sie damals die Katholiken von Meerbeck als Ergebnis der Zuwanderung aufwies, so zeigt sich folgendes: von den 5704 Katholiken verteilten sich dieselben wie folgt:

| 1539 | Reichsdeutsche | 982 | deutsch Österreicher | ||

| 1594 | Slowenen | 514 | Böhmen (Tschechen) | ||

| 261 | Ungarn | 250 | Polen | ||

| 217 | Holländer | 202 | Italiener | ||

| 102 | Rumänen | 27 | Kroaten | ||

| 5 | Galizier | 7 | Belgier | ||

| 3 | Schweizer | 1 | Amerikaner |

Der Löwenanteil der ausländischen Familien entfiel auf die Slowenen. Es war also eine bunt gemischte Schar von Menschen, die sich in Meerbeck innerhalb kürzester Zeit zusammengefunden hatte. Das Zusammenleben dieser, von ihrer Herkunft und von ihrem Temperament her oft unterschiedlichen Menschen, war daher nicht leicht. Leicht war für diese Menschen auch nicht, besonders für die älteren, die deutsche Sprache zu erlernen, obwohl sie sich alle Mühe gaben. Der Bergmann August Schmidt schreibt in Erinnerungen über den deutsch/slowenischen Sprachunterricht: "Kann es wohl reinere Freuden geben, als einem zugewanderten Fremdling, der des Deutschen völlig unkundig ist, bei der Erlernung der deutschen Sprache behilflich zu sein und solch einen Schüler in der Beherrschung derselben fortschreiten zu sehen?" In der Tat. Zu den köstlichsten Erinnerungen an meine jungen Jahre zähle ich wohl jene Stunden, in denen man sich mit mehreren Arbeitskameraden in einer Wohnung traf, um die Übungen aufzunehmen. Wer schon leidlich Deutsch versteht und spricht, versieht die Stelle des Dolmetschers. Welch kindliches Gemüt offenbaren die äußerlich manchmal so rau sich gebende Fremdlinge. Wie leuchten die Augen dieser 20 bis 25 Jahre alten Burschen gegenüber mir, dem Achtzehnjährigen, wenn ich meine Zufriedenheit zu erkennen gebe. Blasius ist der gelehrigste unter den vier Schülern. Einmal vorsagen und er kann es; behält auch gut. Johann ist ein Sorgenkind; begreift schlecht und was er kann, vergießt er wieder. Er will sein schlechtes Deutsch entschuldigen mit den Worten: "Ich bin noch nicht lange hier"; doch was sagt er?: "ich kann schlecht Deutsch, ich bin noch lange nicht hier"; und auf meine Frage: "bist du schon lange hier?"Antwortet er etwas ängstlich: "nein, schon lange nicht"

Wenn die Slowenen in Meerbeck sich durch die gemeinsame Sprache, durch Sitte und Brauchtum und durch die gegenseitige Hilfsbereitschaft verbunden fühlten, so musste doch im Laufe von Jahrzehnten bei der jungen Generation das slowenische Bewusstsein verblassen, vor allem bei solchen jungen Leuten, denen die Landschaften zwischen Triest, Kärnten und Steiermark nicht aus eigener Anschauung vertraut waren. So ist es nicht erstaunlich, dass immer mehr Slowenen, welche die deutschen Schulen besucht hatten, die deutsche Staatsbürgerschaft erwarben. 1933 ist das Nationalitätenbild schon wesentlich anders. Von den 4.513 Meerbecker Katholiken sind 2.878 Reichsdeutsche und 1.635 Ausländer. Nahezu die Hälfte von ihnen sind Jugoslawen, dann folgen die Gruppen der Tschechoslowaken und der Deutsch- Österreicher. Die verschiedenen Sprachen und deren lebendige Weiterentwicklung sind oft bis heute noch für Meerbeck, "typisch".

Ganz auffallend groß war die Zahl der Einbürgerungen in der Zeit von 1939 bis 1945. Zahlreiche Ausländer, insbesondere wehrfähige Männer, wurden auf ihren Wunsch oder auf Grund einer Beeinflussung gewisser deutscher Stellen unter leichten Bedingungen eingebürgert, beziehungsweise als deutsche Staatsangehörige umgeschrieben, um alsdann zur deutschen Wehrmacht einberufen zu werden. Auch Drohungen mit der Entziehung von Lebensmittelkarten, der Landesverweisung sowie der Entfernung von der Arbeitsstätte im Bergwerk, haben viele Slowenen veranlasst, die deutsche Einbürgerung zu beantragen um ihr wirtschaftliches Auskommen nicht zu verlieren.

Wenden wir uns den Wohnverhältnissen in der Kolonie zu. Oft lebten Generationen in einer Wohnung. Das gesamte Familienleben spielte sich in der Wohnküche ab. Hier wurde das Essen vorbereitet, es wurde gekocht, gespült, gestopft, genäht, teilweise auch gewaschen gebügelt, alles was eben an Hausarbeit anfällt. Auch die Schularbeiten - nicht Hausaufgaben- wurden am Küchentisch erledigt, und verlangten den Kindern eine hohe Konzentrationsfähigkeit ab, denn sie mussten bewältigt werden, obwohl Eltern und Geschwister gleichzeitig in der Küche arbeiteten, sprachen oder spielten. Auch verlief das Leben in so enger Gemeinschaft nicht ganz ohne Konflikte. Gleichzeitig erzog es aber zu gegenseitiger Rücksichtsnahme auf die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder.

Wohnküche (Ruhrland-Museum)

Die Kinder lernten nicht "pädagogisiert", ein gutes Sozialverhalten gegenüber ihren Mitmenschen und somit entstand auch ein Gefühl von Hilfsbereitschaft und Zusammengehörigkeit. Da sich das Leben der Bergmannsfamilien bedingt durch die engen Wohnverhältnisse, wie bereits erwähnt, hauptsächlich in der Wohnküche abspielte, kam ein sehr intensives Familienleben zu Stande. Besonders in den Wintermonaten wenn das Spielen der Kinder, der Kälte und der frühen Dunkelheit wegen, draußen nicht mehr möglich war wurde es in der Küche gemütlich. Mit Heizmaterial brauchten wir nicht zu sparen, es gab ja Deputatkohlen. Also wurde der Herd geheizt bis die Platte glühend war. Im Herbst legten wir Kastanien auf die Herdplatte und warteten gespannt bis die Schale platzte und die Kastanien hochsprangen. Diese heißen Maronen waren eine große Köstlichkeit. Zur Weihnachtszeit kamen dann, des herrlichen Duftes wegen, Tannennadeln auf die Herdplatte. Meistens wurde dann das Licht ausgeschaltet und die Ofentür geöffnet. Zum Einen kam dadurch Licht in die Küche, zum Anderen eine wundervolle Wärme. Dann wurde erzählt, gesungen oder es wurden Ratespiele gemacht, z. B. »Koffer packen«, »Ecken raten«, »schwarze Kunst« oder, »ich sehe was, was du nicht siehst«. Nicht einfach in einer fast dunklen Küche, aber man kannte ja jeden Gegenstand. Unsere Kindheit war ohne elektronische Medien sehr schön und abwechslungsreich. Vielleicht weil wir unsere Fantasie gebraucht haben.

Küchenherd

Ein wichtiger Erfahrungs- und Lernbereich war für Kinder in der Kolonie, das Eingebundensein in Nachbarschaft. Man bekam Hilfe, wenn sie benötigt wurde. Lag die Mutter im Wochenbett, wurden die Kinder von der Nachbarin mit versorgt. Beim Ausrichten eines Festes z. B. einer Hochzeit, half man sich mit Geschirr, Besteck und Tischwäsche aus, und es wurde bei den Vorbereitungen zu diesem Fest geholfen. War eine Bergmannsfrau geschickt im Nähen , war es ganz natürlich den weniger Geschickten beim Herstellen der Kleidung zu helfen. Zu den besonderen Hilfeleistungen zählte die Leihgewohnheit der alltäglichen Dinge, wie eine Tasse Mehl, Zucker oder Öl. Es war Ehrensache die geliehenen Sachen in gleicher Qualität und Quantität zurückzugeben. Diese Form unbezahlter Solidarität festigte das Nachbarschaftsgefühl und prägte die Kinder.

Der geringe technische Ausstattungsstand in der Küche ein emaillierter Küchenherd, ein Küchenschrank, Tisch, Bank und Stühle, Wasserbank und Fußbänkchen, hatte zur Folge, dass bei der Erledigung der Hausarbeit zur Versorgung der Familie die körperliche Arbeit, insbesondere die der Bergmannsfrau, im Vordergrund stand. Geheizt wurde mit Kohlen. Die Bergleute bekamen Deputatkohlen. Das waren Förderkohlen, so wie sie aus der Grube kamen.Dabei konnte es passieren, das von 20 Zentnern Kohle fünf Zentner in Wirklichkeit Steine waren. Die Steine ließ man an der Straße liegen, sie wurden von der Zeche abgefahren. Es gab noch keine behördliche Müllabfuhr, dafür sorgte ebenfalls die Zeche. Wenn man die Bürgersteige am Müllabfuhrtag besah, konnte man allerhand komische Kisten und Kästen, ehemalige Waschkessel zum Beispiel, bestaunen. Für Aschebehälter hatte jede Familie selbst zu sorgen. Die Abfuhr erfolgte durch die "Aschekerls"der Zeche, welche mit einer zweirädrigen Pferdekarre durch die Straßen der Kolonie fuhren.

Müllabfuhr mit Pferdewagen

|

Da man jeden Tag Feuer anmachen musste, wurde auch

viel Holz gebraucht. Das brachten die Väter jeden Tag in Form

eines "Mutterklötzchen"von der Zeche mit nach Hause.

Alle vier Wochen war große Wäsche. Zunächst wurde

die Wäsche über Nacht in einer Lauge eingeweicht. Am anderen

Morgen wurde sie ausgewrungen und auf dem Küchenherd in einem

großen Waschkessel mit Wasser und Waschpulver zum Kochen gebracht.

Danach kam ein Teil der heißen Lauge in die Waschmaschine und

wurde eine halbe Stunde in der Maschine geschlagen. Nachdem man die Wäsche eine halbe Stunde geschlagen hatte, kam sie in eine Wanne, die nächste Ladung Wäsche kam in die Maschine. In der Wanne wurde klargespült. Es wurde meist noch aus einer kleinen Dose Wäschebläue hinzugegeben. Bei gutem Wetter wurde die Wäsche im Garten, bei schlechtem Wetter in der Küche getrocknet. Vom Fenstergriff des Oberlichts wurden mehrere Leinen zur gegenüberliegenden Wand gezogen. Der Trockenvorgang zog sich je nach Wäschemenge über mehrere Tage hin. Die trockene Wäsche wurde zusammengelegt und im Waschkorb zur Kaltmangel gebracht. Meistens mussten die großen Kinder mit, um die Kurbel zu drehen. |

Es gab zwar im Bereich der heutigen Erftstraße eine Ziegenwiese doch die wenigsten Familien in Meerbeck hatten eine Ziege. Viele hatten Hühner, Gänse und Kaninchen. Fast jeder hatte aber ein oder zwei Schweine. Wenn geschlachtet wurde war das ein besonderer Tag in der Nachbarschaft. Wer kein Schwein hatte, sammelte Abfälle und Kartoffelschalen, welche von den Kindern zur Schweinefütterung zu den Nachbarn gebracht wurden. |

Wasch- und Putzmittel |

|

Dafür bekamen sie zum Dank kleine Würstchen, diese wurden extra dafür gemacht. Jeder bekam Blutwurst, Leberwurst, einen Eimer Wurstbrühe und Panhas.Ein besonderer Ort der Kommunikation war die schon erwähnte Pumpe. Hier versorgte man sich nicht nur mit Wasser, sondern man traf sich hier auch zu einem Schwätzchen. Auch bei den Kindern war die Pumpe beliebt, da sie während des Spielens mit dem frischen Pumpenwasser ihren Durst löschen konnten. Mit den Pumpen ist auch das erste Lightbier in Meerbeck verbunden. Wenn ich mit meinem Bruder Hans für den Vater schon mal einen Siphon Bier bei Schuen holen sollte, bedeutete dies, dass wir an drei Pumpen vorbeikamen. Vor jeder Pumpe wurde ein Schluck von jedem genommen und an der Pumpe mit Wasser wieder aufgefüllt. So war es am Ende das erste Wicküler-Light-Bier. Ob Vater es bemerkte kam nie heraus. |

Pumpe

Kinder und Jugendliche lebten in der Kolonie mit sehr geringen Kontakten zur ansässigen Bevölkerung. Zum Beispiel durften Kinder aus dem Stadtgebiet von Moers nicht mit den andersartigen Kindern jenseits der Bahngleise in der Kolonie spielen.

Wenn man zur älteren Generation gehört und von seinen Enkelkindern gefragt wird, was habt ihr denn früher gespielt? Fällt einem so manches wieder ein. Stucksen, Knickern, Kullern oder Kegeln nannten wir das Spiel mit einer oder mehreren Kugeln. Man hatte eine Spielkugel aus Metall, möglichst aus Nirostastahl, oder aus Glas und viele kleine, aus Ton gebrannte bunte Knicker oder Murmeln. Zum Kugeltreiben brauchte man zwei Spieler; Einer warf die große Kugel weit nach vorne, der andere versuchte, mit seiner Kugel die erste zu treffen. Gelang ihm dies, musste der Getroffene zwei Knicker zahlen.

Trafen die Kugeln sich nicht ganz, versuchte man mit gespreiztem Daumen und Zeigefinger einer Hand, dem Spann, die beiden Kugeln zu berühren. Gelang dies, kostete es eine Murmel, gelang es nicht, hatte es der zweite Spieler leicht, aus der geringen Distanz, seine Kugel gegen die des anderen zu stoßen und zwei Murmeln zu kassieren. Mit mehreren Mitspielern übten wir das Werfen der Spielkugel gegen den "Topf ", einem mit einem Stöckchen gezogenen Kreis von einem Durchmesser, der sich nach der Art des Einsatzes und der Zahl der Spieler richtete. Bei hohem Einsatz lagen viele Murmeln im Kreis, und der erste Spieler hatte die Chance, mit seinem Wurf tüchtig "abzuräumen". Denn alle Murmeln, die aus dem Topf gestoßen waren, gehörten ihm. Streit gab es eigentlich nur, wenn dieser Spieler auch noch die Murmeln einzusammeln versuchte, die auf der Kreislinie lagen, die gehörten nämlich noch in den Topf. Dieses Spiel war sehr beliebt, weil man an viele Murmeln kommen konnte und so in der Lage war aus dem Überschuss Murmeln an die ewigen Verlierer zu verkaufen. Bei einer Variante dieses Kugelspieles wurde der Kreis durch eine flache Mulde ersetzt, die man in den Boden kratzte.

Kinder in der Kolonie

Eine Zeitlang war es auch üblich, dass man beim Kugelspiel anstelle der sonst üblichen Murmeln oder Knicker, Zigarettenbilder "einsetzte". Jeder von uns hatte Bilder aus der Reihe "Zeppeline", "Deutsche Kolonien"oder "Filmschauspieler", die in den Verpackungen der Zigarettenmarken "Alva", "Eckstein Nr. 5", "R 6" oder "Overstolz" steckten. Während die Einzelstücke für ein Album gedacht waren, das aber nur die wenigsten besaßen, versuchten wir, unsere "Doppelten" beim Bilderstucksen loszuwerden. Vor dem Spiel stellten wir eine leere Konservendose mit der Öffnung nach unten auf. Darauf kamen dann die Bilder mit der Bildseite nach unten. Mit der Spielkugel war die Dose nun so umzukippen, dass die Bilder mit dem Gesicht nach oben zu Boden fielen. Nur diese konnte man als Gewinn beanspruchen. Die anderen kamen für den nächsten Wurf wieder auf die Dose. Waren alle Bilder abgeworfen, begann das Spiel von neuem. Hatte man Glück, konnte man wieder einige neue Stücke in seine Sammlung einreihen.

Familienidylle

Dann war da noch das Fußballspielen, natürlich nicht mit einem richtigen Lederfußball! Wer hatte den schon? Gekickt wurde mit nahezu allem, was annähernd rund war. Während Gummibälle nicht lange hielten, waren Tennisbälle wegen ihrer idealen Größe bei uns Kindern sehr beliebt. Zwei Mannschaften waren schnell aufgestellt. Beliebt waren Spiele Straße gegen Straße. Dabei kam es vor, dass in einer Mannschaft einer mitspielte, der als besonders trickreicher Spieler bekannt war. Um solche Vorteile auszugleichen, durfte in der anderen Partei dann schon einmal ein Mann mehr mitspielen. Gespielt wurde überall dort, wo sich ein Platz fand. Oft waren ganze Straßenabschnitte als Spielfeld ausgewiesen. Die Bordsteinkanten waren dann die Spielfeldgrenzen, und Mützen markieren die Torpfosten. Nur selten störte ein Auto das Spiel und nur ab und zu kam eine Pferdekarre vorbei. Richtig "Krach" gab es, wenn eine Mannschaft behauptete, der Ball wäre "drin" gewesen, aber die anderen dies bestritten. Oft spielten wir bis zum Beginn der Dunkelheit und freuten uns sehr, wenn wir gewonnen hatten.

Da die Straßen in der Kolonie seiner Zeit noch nicht asphaltiert waren, konnte man Striche und Felder markieren, um zum Beispiel Völkerball zu spielen. Hier machten die Mädchen besonders gerne mit und waren auch geschickter im Auffangen der Bälle als wir Jungen. Benutzt wurde immer der dickste Ball, den eines der Mädchen zur Verfügung stellte. Bei besonders ausgedehnten Spielfeldern war es schwierig, die Mitspieler "abzuwerfen". Doch auch bei kurzen Feldern verstanden es einige immer besonders gut, den Würfen von den Außenlinien auszuweichen. Wer bis zum Ende noch nicht getroffen war oder den Ball beim Auffangen nicht fallen ließ, war der Sieger des Turniers. Oft waren wir naßgeschwitzt und es ging sehr laut zu, manchmal so, dass sich die Frauen in der Nachbarschaft darüber beschwerten. Sie baten um Ruhe für ihre Männer. Wir Kinder gaben anfänglich nach, waren aber bald wieder in alter Lautstärke aktiv. Beliebt war auch Hockey. Gespielt wurde allerdings nicht mit teueren Hockeystöcken, sondern mit selbstgeschnitzten aus Weideholz oder Haselnuss, die man wie seinen Augapfel hütete. Einige hatten einen ausrangierten Spazierstock so hergerichtet, dass nur die notwendige Biegung der Krücke übrig blieb. Auch hier ersetzte ein ausgedienter Tennisball als Puck die Hartgummischeibe. Zwei Konservendosen markierten die Torpfosten.

Wie Oma und Opa früher spielten (Schülerzeitung Uhrschule)

Wie Oma und Opa früher spielten (Schülerzeitung Uhrschule)

Ein Spiel für reaktionsschnelle Kinder war das "Mützenwerfen". Jeder Mitspieler legte dabei seine Mütze hinter die des anderen, und zwar mit der offenen Mützenseite nach oben. Besonders geeignet waren hierfür die damals aufkommenden Skimützen, da sie die Form am besten hielten. Pudelmützen oder ähnlich gestrickte Kopfbedeckungen mussten von innen nach außen gerollt werden, damit eine nestartige Mulde für die Aufnahme des Balles entstehen konnte. In leicht vorgebeugter Haltung zielte der erste Spieler mit dem Ball in einer vor ihm liegenden Mütze. Gelang ihm dies, musste der Mützeneigentümer blitzschnell den Ball aus seiner Mütze nehmen und damit den Spieler "abschlagen". Sprang der Ball beim Werfen auf die Mütze, daneben oder aus einer Mütze wieder heraus, wechselte das Wurfrecht auf den nächsten Spieler über.

Samstags nachmittags liefen wir Kleinen nicht mehr zu weit von zu Hause fort, weil an diesem Tag gebadet wurde. Bis die Mutter uns rief, hatten wir noch Zeit, mit den Nachbarmädchen Namen zu raten. Die kleineren Jungen waren bei den größeren Mädchen schon deshalb gern gesehene Mitrater, weil die Mädchen mit ihren Kenntnissen prahlen konnten. Wir stellten uns bei diesem Spiel mit dem Rücken und der Größe nach an eine Hauswand. Vor uns stand der Fragende, Probemeister genannt, und fragte zum Beispiel nach einer Blume mit dem Anfangsbuchstaben D. Gleichzeitig wurde dem 1. Kind in der Reihe ein Ball zugeworfen, den es auffangen musste. Bei Rückgabe des Balles an den Probemeister musste der gesuchte Begriff genannt werden. Zögerte der Angesprochene zu lange mit seiner Antwort, hieß es "weiter" und dem nächsten in der Reihe wurde die gleiche Frage gestellt. Den zweiten Buchstaben musste der Probemeister nennen, wenn die Reihe ohne Erfolg durchgefragt worden war. Wurde der Namen erraten, wechselten Probemeister und Errater den Platz. Bevorzugte Ratethemen waren hierbei Vornamen, Ländernamen und Städtenamen.

Die schönsten Gummibälle besaßen unsere Mädchen. In gehäkelten Netzen trugen sie diese stolz mit sich, gaben sie aber nicht gerne aus der Hand. Meistens spielten sie alleine damit. Mit dem Unterarm, der Stirn, der Faust, ja sogar mit der Brust fingen sie dann den an die Wand geworfenen Ball geschickt wieder auf. Je kürzer der Abstand zwischen Hauswand und Spielerin, desto schneller wechselte der Ball hin und her. Oft wurden die Wechsel abgezählt, oder die Mädchen sagten dabei einen Vers auf. Einige konnten die Bälle so in die Höhe werfen, dass sie diese mit dem Kopf wieder auf fingen. "Köpfchen" nannte man diese Technik.

Beliebt war das Rollerfahren. Doch nicht alle konnten einen Roller ihr Eigen nennen, und die Besitzer waren auch sehr kleinlich, wenn es darum ging, dass kostbare Gefährt einem anderen auszuleihen. Die einfachen Roller waren aus Holz. Ein bewegliches Trittbrett war in einem senkrechten Lenkerbrett eingehängt. Die Räder waren mit einem Gummiring umspannt, der mit der Zeit oft aus der Nutenvertiefung des Holzrades herausrutschte. Die Radführungen in Metallrädern waren etwas dauerhafter und oft auch schon mit Kugellager versehen, was das Rollerfahren erleichterte. Die besten Roller aber waren ganz aus Metall mit luftbereiften Rädern. Eine Zahnradstange war mit dem Hinterrad so gekoppelt, dass man durch Auf- und Ab-Bewegungen mit dem Trittbrett eine Vorwärtsbewegung erzielte und sich dadurch das Abstoßen mit dem linken Fuß ersparte. Aber wer konnte sich schon so einen Roller leisten?

Kinder Donaustraße

Kinder Warndtstraße

Ein Spiel, das Mädchen und Jungen gleichermaßen Spaß machte, war das Fangen. Beim Rennen über Stock und Stein, durch Torbögen und über kleine Zäune, über Hecken und Sträucher konnte es dann schon einmal passieren, dass man der Mutter eine eingerissene Schürze oder ähnliche Missgeschicke mit nach Hause brachte. Nachgejagt wurde auch Kindern, die andere durch boshafte Zurufe ärgerten, denn keiner ließ sich gerne als Rotznase -auch wenn er öfter oder eben nie ein Taschentuch benutzte -, als Rotfuchs -auch wenn er rote Haare hatte -oder als Pollack beschimpfen, weil er aus Oberschlesien stammte. Wurde der Übeltäter oder auch die Übeltäterin dann gefangen, gab es "was auf die Nase" und schon mal ein paar Tritte in den Po. Danach war aber alles schnell vergessen und wir spielten wieder zusammen. Die Beschimpften wollten schließlich nichts anderes, als auch dabei sein, mitspielen dürfen und nicht ausgestoßen sein, trotz roter Haare, einer gelegentlichen Rotznase oder dem unverkennbar fremden Dialekt.

Beim Versteckspiel musste der Suchende zunächst bis 100 zählen. Dabei wurde sicherlich auch oft gemogelt, es stand ja niemand dabei, um denjenigen zu kontrollieren, der mit dem Gesicht zur Wand und einer Hand vor Augen abwarten musste, bis alle verschwunden waren. Der Sucher durfte nicht lünkern (blinzeln), was eigentlich albern war, denn wir kannten mit der Zeit jedes nur denkbare Versteck. Wenn die "Hundert" erreicht war, rief der Sucher laut und deutlich: "Ich kooooome "und bald hieß es: "Hermann, ich habe dich gesehen, komm` heraus!" Nach und nach waren alle Kinder gefunden, und ein neues Spiel konnte beginnen.

Der Winter zu meiner Jugendzeit brachte eigentlich immer Kälte und Schnee. Ich erinnere mich an Häuser, Bäume und Straßen, die unter dicken Flocken verborgen lagen. Es lag Schnee genug, um in den Gärten unserer Eltern riesige Schneemänner zu bauen, bei deren Fertigstellung wir oft die Hilfe der Erwachsenen in Anspruch nehmen mussten, weil wir die gerollten Schneemassen nicht mehr alleine anheben konnten. Die Mantelknöpfe waren Kohlestücke aus dem Keller und die Nasen meist Möhren. Nur Zylinder hatten wir keine. Selbst ein alter Topf war nicht immer aufzutreiben. Dennoch sahen sie einfach wunderbar aus, unsere Schneemänner. Wohl dem der einen Schlitten hatte, er ließ sich von den älteren Geschwistern durch die Landschaft ziehen. Eine geeignete Möglichkeit für eine rasante Abfahrt war der Galgenberg. Vom obersten Punkt ging es über die so genannte Todesbahn herunter. Der Auslauf war bis kurz vor der Römerstraße.

Während des Krieges bedingt durch Kinderlandverschickung, Evakuierung und Bombenalarm, gab es in der Kolonie wenig spielende Kinder. Dieses änderte sich aber nach dem Krieg. Es wurden dann auch neue Spiele erfunden. Da es keine Bälle zu kaufen gab, spielten die Jungen "engl. Fußball" dazu brauchte man drei Steine, wobei bei jedem Zug ein Stein durch die Mitte der beiden andern Steine mit dem Fuß geschoben wurde. Gewonnen hatte derjenige, der zuerst die gegnerische Grundlinie erreichte. In den fünfziger Jahren war bei den Mädchen Gummitwist äußerst beliebt. Dazu brauchte man Gummiband. Die einzelnen Stücke, jeweils drei Meter, wurden verknotet. Je länger das "Gummi"war desto beliebter war man. Dieses Gummi wurde von zwei Mitspielerinnen in Kniehöhe gespannt gehalten. Wurde eine Figur nicht richtig gesprungen hieß es, ab! Die nächste Mitspielerin kam an die Reihe.

|

Beliebt war ein Ballspiel von Bordstein zu Bordstein, dieses Spiel

hatte die Bezeichnung "Kantenball". Nach und nach wurden

in der ganzen Kolonie Spielplätze mit Spielgeräten und

zwei Spielhäuser eingerichtet. |

Brotwagen der Brotfabrik Prinz von der Römerstraße

Milchmann Rheims auf der Jahnstraße um 1920

Mit Entstehung der Kolonie fehlte es zunächst an Angeboten für den täglichen Lebensunterhalt, zumal eine Anbindung an Moers nicht bestand. Die Versorgung der Familien mit Brot, Milch und Gemüse erfolgte durch Händler, die mit Pferdewagen oder Tempo (Dreiradauto) durch die Straßen der Kolonie fuhren.

Konsumanstalten

Um keinen Engpass bei der sprunghaft angestiegenen Bevölkerung in

Gütern des täglichen Bedarfs, aufkommen zu lassen, richtete

die Zechenverwaltungen Konsumanstalten ein. Die Zielsetzung war:

1. Lebensmittel und Bedarfsgüter in guter Qualität und großen Mengen preisgünstig zu beschaffen und dem Endverbraucher zu liefern.

2. Wettbewerbsbedingte Einflussnahme auf die Preisgestaltung des übrigen Einzelhandels.

3. Bilanzmäßige Überschüsse in Form einer Rückvergütung dem Kunden zukommen zu lassen (geschah stets im Dezember um Weihnachten).

4. Kostenminimierung durch Verzicht auf Werbung.

Aufnahmegebühren oder Haftungseinlagen, wie bei den sonstigen Konsumanstalten üblich, waren von den Kunden, also Werksangehörigen, nicht zu entrichten! Unter diesen Vorzeichen entstanden die Zechen-Konsumanstalten "Rheinpreußen". Für die Bergmannsfamilien in Meerbeck-Hochstraß wurden fünf Konsumanstalten eingerichtet. In erster Linie wurden Kolonialwaren verkauft. Dem Meerbecker Konsum an der Ecke Jahn-/Bismarckstraße war allerdings auch eine Fleisch- und Wurstabteilung angegliedert. Hin und wieder wurden auch Textilien angeboten. Heute befindet sich dort ein Café. An der Donaustraße, Ecke Kirschenallee gab es einen reinen Fleischerkonsum. Dort ist heute der internationale Kulturkreis Moers (IKM). Die anderen vier Konsumanstalten befanden sich an der Ruhrstraße Nr. 2, Königsberger Straße Nr. 1 und Nr. 7. Diese Gebäude werden heute als Wohnungen genutzt. Dann gab es noch den Konsum an der Donaustraße Nr. 22 bis Nr. 24, dort befindet sich heute eine Trinkhalle und in der rechten Giebelwohnung ein Architektenbüro.

Den Belegschaftsangehörigen (und nur diesen) wurde acht Prozent Rabatt auf sämtliche Einkäufe eingeräumt. Die Kunden hatten ein Kontobuch, in dem die Einkaufsbeträge eingetragen wurden. Wie bereits erwähnt, wurde der Gewinn am Jahresende in Form einer Dividende ausgezahlt. Sinn der Konsumanstalten war es auch, dem "Anschreibsystem" entgegenzuwirken.

Konsum Bismarckstraße/Jahnstraße

Konsum Ruhrstraße

Fleischkonsum Kirschenallee/Donaustraße

Im März 1934 wurden die Konsumanstalten zu Einzelhandelsgeschäften entflochten und an private Kaufleute verpachtet.

Für die Belieferung von Fleisch- und Wurstwaren war ein konsumeigener Schlachthof in Hochheide zuständig.

Die mittlerweile angesiedelten Einzelhandelsgeschäfte bemängelten den Vorteil der Konsumanstalten, sie versuchten durch besseren Service und spezielleren Angeboten Kunden zu gewinnen. Die Geschäfte der Einzelhändler waren und sind auch heute noch an der Bismarckstraße, Jahnstraße, Eitelstraße (heute Leisstraße) und Kirchstraße (heute Zwickauer Straße). Es waren alle Branchen vertreten um die Bedürfnisse des Ortsteils abzudecken. Darunter waren: Lebensmittelgeschäfte, Metzgereien, Bäckereien, Drogerien, Tabakgeschäfte die auch Schreibwaren führten, Tapetengeschäfte, Schuhgeschäfte mit Schumacherwerkstätten, Fahrradgeschäfte mit mechanischer Werkstatt, Friseure die zum Teil ihr Geschäft in einer Koloniewohnung eingerichtet hatten. Ein großes Textil- und Bekleidungshaus wurde von der jüdischen Familie Kaufmann betrieben.

Wenn Einkaufsmöglichkeiten im früheren und heutigen Meerbeck aufgelistet werden, dann dürfen die Trinkhallen, bei uns Buden genannt, nicht vergessen werden. Ihre Existenz ist so alt wie die Kolonie selbst. Hier gibt es alles, angefangen von Tabakwaren über Zeitschriften, Getränke, Eis, Kaffee, Rollmöpse, saure Gurken, Milch und vieles mehr. Sogar morgens, falls die Entfernung zum nächsten Bäcker etwas größer ist, frische Brötchen. Und erst die vielen Bonbongläser mit ihren bunten Köstlichkeiten lassen doch bei den Kindern die Wahl zur Qual werden. Ein Pluspunkt für die Buden; Sonn- und Feiertags geöffnet.

Erste Tanksäule in Meerbeck auf der Jahnstraße

Jahnstraße um 1920

Jahnstraße um 1930

Bismarckstraße um 1960

Jahnstraße um 1952

Jahnstraße/Ecke Zwickauer Straße

Die mit viel persönlichem Engagement nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Geschäfte, leiden heute durch das veränderte Kaufverhalten. Die großen Verkaufsketten und Baumärkte gefährden die Existenz der Einzelhändler. Eine traurige Tendenz, die durch die Schließung von Rheinpreußen Schacht V / IX noch verstärkt wurde. Mit großem Idealismus und Ideenreichtum versucht die Werbegemeinschaft, Meerbeck weiterhin attraktiv zu gestalten. Die Stärkung der Nahversorgung und der Kommunikationsfunktion müssen im Vordergrund stehen. Ziele sollten sein: Angebotsvielfalt sichern, Angebotswerbung intensivieren und Mittel- und Treffpunkte erhalten. (zum Beispiel Bücherei)

Erwähnenswert ist die Existenz türkischer Familienbetriebe, die ein reichhaltiges Angebot an Kolonialwaren und frisches Gemüse haben. Es soll das ganzjährige Engagement der Meerbecker Kaufleute, wie zum Beispiel das Meerbecker Herbstfest, nicht unerwähnt bleiben. Ein beliebtes Einkaufsziel, nicht nur für Meerbecker, ist der Wochenmarkt, mittwochs und samstags. Dem neuen technischen Stand der Kommunikation angepasst gibt es in Meerbeck auch den Fachhandel für Radio und Fernsehen.

Markt in Meerbeck, mittwochs und samstags

Die Firma Heinrich Ansteeg auf der früheren

Eitelstraße (jetzt Leisstraße) unterhielt neben dem Werkstattbetrieb

eine Kundendienst-Tankstelle. Sie zählte noch zu den fast ausgestorbenen

"Mauerblümchen". (Der Name Mauerblümchen entstand

dadurch, dass die ersten Zapfstellen entweder an Bordsteinkanten oder

an Hauswänden angebracht waren.)Im Jahre 1960 baute die Firma Ansteeg

eine der weit über 1000 modernen "Rheinpreußen"-Tankstellen

an der Blücherstraße.

Neuerrichteter Tankhof Meyboom an der Römerstraße

Bude Erdmann, Jahnstraße/Bismarckstraße

Dem neuen technischen Stand der Kommunikation angepasst gibt es in Meerbeck auch den Fachhandel für Radio und Fernsehen.

Sparkasse

"Meine eigene Erinnerung an die Sparkasse in Meerbeck reicht bis

1933 zurück;, sagt Fritz Ullrich, der langjährige Leiter der

Sparkassen-Geschäftsstelle in der Kolonie Meerbeck. Fritz Ullrich

scheint damals schon einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht zu

haben, denn sein Lehrer schickte ihn von der Schule mit dem Gehaltsscheck

zur Sparkasse, um das Geld abzuholen. Die erste Geschäftsstelle der

damaligen Gemeindesparkasse Repelen-Baerl gab es zu diesem Zeitpunkt jedoch

schon weit länger. "Die Sparkasse eröffnete am 6. Januar

1926 im Haus meiner Großeltern an der Bismarckstraße 47 eine

Zweigstelle" sagt Christin Habben. Erst als Vater Grigat 1934 mit

Maggi einen Vertrag schloss und sein Einzelhandelsgeschäft "Leonhards

und Grigat" vergrößern wollte, musste die Sparkasse weichen.

An der Bismarckstraße 49 a fand sie neue Räume, in denen Sie,

nach einer Erweiterung 1950, bis Anfang der 60er Jahre blieb.

Kassenhalle um 1958 an der Bismarckstraße

Sparkasse an der Zwickauer Straße

Amtsübergabe der Zweigstellenleitung 1990

An der Zwickauer Straße baute die Sparkasse der Gemeinde Rheinkamp schließlich ein eigenes Gebäude, in dem noch heute die Geschäftsstelle untergebracht ist. Im Juli 1961 zog das Team um Fritz Ullrich von der Bismarckstraße an die Zwickauer Straße um. Ullrich: "Zu dem Zeitpunkt hatte Meerbeck erst drei Jahre lang eine sogenannte Hauptstelle mit eigener Kontoführung. Zuvor waren die Konten in Repelen geführt worden." Nicht selten fuhr Ullrich damals mit dem Fahrrad und einer Aktentasche voller Geld zwischen Repelen, Meerbeck und Baerl hin und her. Beschauliche Zeiten, die sich im August 1967 schlagartig änderten. Da führte die Zeche die bargeldlose Entlohnung ein und die Zahl der Konten stieg sprunghaft von rund 800 auf über 3.000.

Zweimal Erlebte das Sparkassengebäude an der Zwickauer Straße seither einen Umbau. Nach der Fusion mit der Städtischen Sparkasse erfolgte 1977 die erste Modernisierung der Kundenhalle. Und nach dem Auszug der städtischen Bücherei, die sich ebenfalls vergrößerte, baute die Sparkasse Moers zuletzt 1988 um. Unter den insgesamt 43 Geschäftsstellen der Sparkasse am Niederrhein, zu der sich die Sparkassen Moers, Neukirchen- Vluyn und Rheinberg am 1. Januar 2004 zusammenschlossen, nimmt Meerbeck eine besondere Stellung ein.

Büchereien

Im Jahre 1910 wurde ein katholischer Borromäusbücherverein gegründet. Da keine Geldmittel vorhanden waren, bettelte Herr Rektor Roters bei einer ganzen Reihe größerer Buchhandlungen um geeignete Bücher, und schaffte auf diese Weise einen kleinen Grundstock. Auch wurden von benachbarten Ortsbibliotheken, besonders aus Rheinberg, einige Bücher geschenkt. Bei dem Einordnen und Ausleihen derselben erwarb sich die Schwester des ersten Kaplans in Meerbeck, durch ihre eifrige Tätigkeit viele Verdienste als Laienhelferin. Die Bücherei war in der Kaplanei, Donaustraße 128 Giebel, untergebracht.

Im Januar 1922 zählte der Verein 163 Mitglieder. Der Buchbestand nahm erheblich zu. 1930 wurde die Bücherei von der Donaustraße zur Bismarckstraße 59 Giebel, in der bis dahin als Vereinsheim genutzten dreiräumigen Koloniewohnung, verlegt. Im Jahre 1939 fand ein Umzug, in das von der Kirchengemeinde genutzte Vierfamilienhaus Donaustraße 113/115, statt. Am 8. November 1944 ist das ganze Inventar der Pfarrrbücherei (Bücherregale, Tische, Schränke und zirka 2.000 Bücher) bei einem Fliegeralarm vollständig verbrannt. Nach dem Kriege wurde am 4.11.1948, im Schwesterheim mit der Pfarrbücherei, mit ganz bescheidenen Mitteln (mit geschenkten Büchern von Gemeindemitgliedern und ausgesonderten Büchern aus Nachbarbüchereien) [alles wiederholt sich wie früher so auch heute. (Anmerkung des Autors)], ein neuer Anfang gewagt. |

|

Ergänzt durch einige Neueinstellungen wurde am 4. September 1949 die Pfarrbücherei

vom Schwesterheim zum Kindergarten verlegt.

Mit der Fertigstellung des Vereins- und Jugendheimes an der Lindenstraße wurde am 1. Oktober 1959 die Bücherei in das neue Heim verlegt. Mit rund 2.000 Büchern und mehr als 300 Lesern wurde die Bücherei von allen Meerbeckern besonders von den Kindern (unabhängig von der Konfession) gut angenommen.

Bücherei Meerbeck

Bei der Ausleihe

Kinder der Uhrschule

Vorlesen aus spannenden Büchern

|

Nach dem Kriege richtete Rheinpreußen wieder eine Werksbücherei in der ehemaligen Waschanstalt an der Neckarstraße ein. Sie wurde zunächst von den im Lager untergebrachten Bergleuten genutzt. Sie war aber auch eine Kultureinrichtung für alle Belegschaftsmitglieder und deren Familien. Anfang 1960 wurde die Bücherei wegen mangelnder Nachfrage und aus Kostengründen geschlossen. |

1957 richtete die ev. Kirchengemeinde, in den ausgebauten Kellerräumen des Gemeindehauses, eine Bibliothek ein. Es wurden nach und nach Bücher für Kinder und Erwachsene erworben und besonders nach den Gruppenstunden ausgeliehen.Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass es nach dem Kriege auch zwei kommerzielle Büchereien gab und zwar in dem Tabakgeschäft Kosinc auf der damaligen Kirchstraße (heute Zwickauer Straße) und dem Schreibwarengeschäft Portner an der Bismarckstraße. Beide wurden Anfang der 70er Jahre geschlossen.Die damalige Gemeinde Repelen-Baerl hat 1949 eine Volksbücherei mit 4.500 Büchern eingerichtet. Zu der gleichen Zeit wurde eine Zweigstelle in der Barbara- Schule eingerichtet. Das Ausstellungsfenster befand sich in dem ehemaligen Sparkassengebäude an der Bismarckstraße.

Mit der Inbetriebnahme der Sparkasse in ihrem neuen Gebäude an der Ecke Kirchstraße/Moselstraße wurde hier ein Raum, mit Zugang von der Moselstraße, der Bücherei zur Verfügung gestellt.

Durch die kommunale Neugliederung 1975 wurde die Gemeindebücherei in eine Stadtteilbücherei der Zentralbibliothek Moers umgewandelt. Aus räumlichen Gründen fand dann 1982 ein Umzug zur Jahnstraße 2 statt.

In seiner Sitzung im Februar 2002 hat der Rat der Stadt Moers die Einsparung von Personal- und Mietkosten für die Zweigstelle in Meerbeck beschlossen. Nach dem Umbau der ehemaligen Büchereizweigstelle, durch die Wohnungsbaugesellschaft "Stadtbau Moers" zum Mieter-Beratungs-Center, ist die Bücherei Meerbeck Mitbenutzer dieser Einrichtung. Ein Initiativkreis ehrenamtlicher Bürger ist bemüht ein ortnahes Angebot an Büchern und Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu sichern, um für die Bildung und Kommunikation in diesem, von vielen unterschiedlichen Nationalitäten bewohnten Ortsteil einen kleinen Beitrag zu leisten. Er will das Angebot für deutsche und ausländische Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv und aktuell gestalten, und sorgt dafür, dass es mit qualifiziertem Personal auch weiterhin verlässliche Öffnungszeiten gibt.

Galgenberg/Invalidenbusch

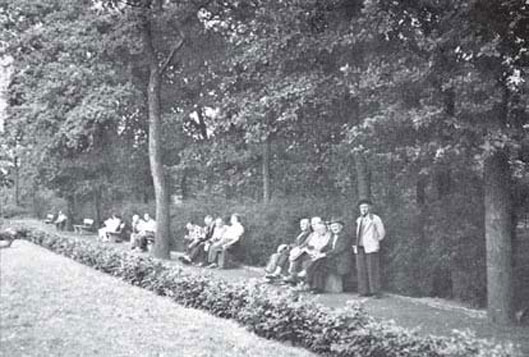

Am östlichen Punkt unserer Kolonie liegt, wie allseits bekannt, der Galgenberg. Um eben diesen Galgenberg breitet sich eine kleine gemütliche, mit Bänken versehene Waldfläche aus.

Bei uns Meerbeckern trägt dieses grüne Fleckchen den stolzen Namen "Invalidenbusch". Woher stammt dieser Name? Wohl daher, weil er lange Zeit der Treffpunkt der Rheinpreußen-Veteranen war. Sie haben dieses Fleckchen Grün zu dem Ihren gemacht. An jedem schönen Tag traf man sich dort um über vergangene Zeiten, die sich hauptsächlich auf den "Pütt " bezogen, zu reden. Aber auch um Karten zu spielen oder sich nur an dem frischen Grün der Natur zu erfreuen. Weiter hatte man alles vor Augen, was das Leben in jungen Jahren bestimmte. Die Kamine von Schacht V, das Treibstoffwerk, die Schule welche in der Kindheit besucht wurde. Später dann noch von den eigenen Kindern. Auch die Gaststätte Pitterl und der Saal von Lohmann, in der manches Fest gefeiert, oder auch manche Samstagnacht durchgetanzt wurde, war in Sichtweite.

Wehmütig erinnert sich manch einer, dass es keine Seilfahrt und auch keinen Tanzabend mehr gibt. Denn die gegebenen Möglichkeiten lassen dieses nicht zu.Aber den sich erinnernden Gesichtern konnte und kann man entnehmen: "es war eine schöne, erfüllte Zeit und schön ist sie immer noch". In Erinnerung an die bergbauliche Geschichte Meerbecks ,werden Berbau-Exponate wie Großraumwagen, Seilscheibe und Streckenausbau hier aufgestellt.

Invalidenbusch um 1928

Invalidenbusch um 1928

Invalidenbusch um1960